Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen

Vorwort

Ihr Arzt hat bei Ihnen eine akute Harnwegsinfektion festgestellt oder Sie leiden möglicherweise häufig unter wiederkehrenden Harnwegsinfektionen. Harnwegsinfektionen sind weit verbreitet und treten aus verschiedenen Gründen auf – oft unabhängig von der Körperhygiene.

In diesem Ratgeber erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfektionen, vorbeugende Maßnahmen sowie Warnsignale, die einen Arztbesuch erforderlich machen.

Wie sind die Harnwege aufgebaut und wie entsteht eine Infektion?

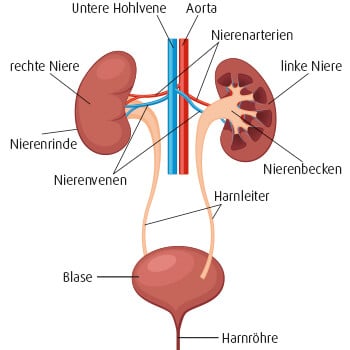

Grundsätzlich wird das Harnsystem in obere und untere Harnwege unterteilt. Sie sind hauptsächlich für die Ausscheidung von Stoffwechselabbauprodukten sowie Wasser aus dem Körper verantwortlich und spielen damit eine wichtige Rolle bei der Flüssigkeits- und Blutdruckregulation, dem Säure-Basen-Haushalt und der Entgiftung des Körpers.

Die oberen Harnwege bestehen aus den beiden Nieren, die sich jeweils rechts und links neben der Wirbelsäule am unteren Ende des Brustkorbs befinden, sowie den Harnleitern, die die Nieren mit der Harnblase verbinden. Die unteren Harnwege umfassen die Harnblase sowie die Harnröhre.

Die Nieren sind hauptsächlich für die Reinigung des Blutes zuständig und produzieren dabei Harn. Bei einem Erwachsenen strömen täglich etwa 1.700 Liter Blut durch die Nieren, aus denen täglich etwa 180 Liter Primärharn produziert werden. Während des weiteren Weges durch die Nierenkanälchen werden wichtige Substanzen wie Elektrolyte, Aminosäuren und Glukose sowie vor allem Wasser aus dem Primärharn zurückgewonnen. So wird aus den 180 Litern Primärharn etwa 1,5 Liter konzentrierter Urin gebildet, der über die Harnleiter in die Harnblase gelangt. Die Harnblase dient als Speicherort für den Urin und hat bei Erwachsenen ein Fassungsvermögen von ca. 0,6 bis 1 Liter.

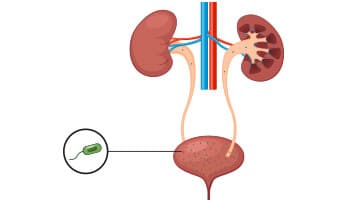

Über die Harnröhre können jedoch auch Erreger in die Harnblase oder, unter bestimmten Umständen, sogar bis in die Nieren aufsteigen und dort eine Infektion verursachen. Auslöser einer Harnwegsinfektion sind fast immer Bakterien. In 70 bis 90% der Fälle sind die natürlich im Darm vorkommenden E. coli-Bakterien, die auch mit dem Stuhl ausgeschieden werden, für die Infektion verantwortlich.

Woran erkennt man eine Harnwegsinfektion?

Eine Infektion der unteren Harnwege (auch Blasenentzündung oder Zystitis genannt) äußert sich neben einem allgemeinen Krankheitsgefühl durch ein brennendes und schmerzendes Gefühl beim Wasserlassen, vermehrten Harndrang oder das Gefühl eines starken Harndrangs. Es kann auch zu Schmerzen im Unterleib, Blut im Urin oder einer Trübung des Urins mit unangenehmem Geruch kommen. Wenn die Erreger in die oberen Harnwege aufsteigen, kann es zu einer Nierenbecken-entzündung (Pyelonephritis) kommen. Dabei treten meist Fieber über 38 °C, Schüttelfrost sowie Schmerzen im Bereich des seitlichen, unteren Rückens (Flankenschmerz) oder seltener im Bauch auf. Wenn die Infektion unbehandelt bleibt und weiter fortschreitet, können die Erreger im schlimmsten Fall in die Blutbahn übertreten.

Unkomplizierte oder komplizierte Harnwegsinfektion?

Von einer komplizierten Harnwegsinfektion spricht man, wenn anatomische oder funktionelle Besonderheiten, Nierenfunktionsstörungen oder andere Erkrankungen vorliegen, die das Risiko von Komplikationen erhöhen. Es ist besonders wichtig, mögliche Risikofaktoren zu erkennen und wenn möglich, entsprechend zu behandeln. In den meisten Fällen liegt jedoch eine unkomplizierte Harnwegsinfektion vor.

Ungefähr 60 % der Frauen leiden mindestens einmal im Leben unter einer symptomatischen unteren Harnwegsinfektion (akute Zystitis), die überwiegend unkompliziert und selbstlimitierend ist (d. h., sie verschwindet nach etwa sechs Tagen von allein).

Männer erkranken deutlich seltener an Harnwegsinfektionen; nur jeder 20. Patient mit einer Harnwegsinfektion ist männlich. Dies liegt daran, dass der Abstand zwischen dem Darmausgang und der Harnröhre sowie die Länge der Harnröhre selbst bei Männern größer ist. Erreger aus dem Darm können dadurch nicht so leicht in den Bereich der Harnröhre gelangen und in die Harnwege aufsteigen. Harnwegsinfektionen können bei Männern oft mit einer Entzündung der Prostata verbunden sein. Daher werden sie in der Regel als kompliziert angesehen und bedürfen immer einer ärztlichen Abklärung.

Werden im Rahmen einer Routineuntersuchung Bakterien in Ihrem Urin nachgewiesen, heißt das nicht automatisch, dass eine Harnwegsinfektion besteht. Liegen keinerlei Beschwerden vor, liegt lediglich eine sogenannte „asymptomatische Bakteriurie“ vor, die nicht behandlungsbedürftig ist.

Risikogruppen

Diabetes mellitus erhöht das Risiko, an einer Harnwegsinfektion zu erkranken, bei Frauen um das 25-fache und bei Männern um das 20-fache. Bei diabetischen Patienten wird die Besiedlung der Harnwege durch verringerte Abwehrmechanismen begünstigt. Bei schlecht eingestellten Diabetikern und damit einhergehenden hohen Blutzuckerwerten kommt es zu einer verstärkten Ausscheidung von Glukose mit dem Urin. Die hohe Glukosekonzentration erleichtert den Bakterien das Eindringen und das Vermehren in den Harnwegen. Da eine akute Harnwegsinfektion den Diabetes mellitus verschlechtern kann, spricht man auch hier von einem komplizierten Verlauf.

Eine weitere Risikogruppe sind Frauen nach den Wechseljahren (Postmenopause). Diese Phase ist durch hormonelle Veränderungen gekennzeichnet, insbesondere durch eine verringerte Östrogenproduktion. Dadurch kommt es zu einer reduzierten Vaginalschleimhautbildung, einer Veränderung des pH-Wertes und einem Rückgang der schützenden Milchsäurebakterien (Laktobazillen), die für eine gesunde Scheidenflora essenziell sind. Diese Veränderungen begünstigen das Wachstum potenziell krankmachender Keime, die das Risiko für eine Harnwegsinfektion erhöhen können.

Ältere und vor allem bettlägerige Patienten sind aufgrund von Faktoren wie einliegenden Harnkathetern, Problemen bei der Blasenentleerung, Harninkontinenz, eingeschränkter Körperhygiene oder einem geschwächten Immunsystem vermehrt von Harnwegsinfektionen betroffen.

Schwangere Frauen sind in ein bis zwei Prozent der Fälle von Harnwegsinfektionen betroffen. Meist handelt es sich um unkomplizierte Verläufe, dennoch sollte ein Arzt konsultiert werden, um eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verhindern.

Wann spricht man von einer wiederkehrenden (rezidivierenden) Harnwegsinfektion?

Von einer wiederkehrenden (rezidivierenden) Harnwegsinfektion spricht man, wenn ≥ 3 Infektionen pro Jahr oder ≥ 2 Infektionen pro Halbjahr auftreten. Vorwiegend Frauen sind von wiederkehrenden Harnwegsinfektionen betroffen. Neben anatomisch begünstigenden Faktoren können auch alltägliche Dinge wie das Trinkverhalten eine Auswirkung auf die Häufigkeit der Infekte haben.

Was kann ich bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen tun?

Bei erstmaligem Auftreten einer Harnwegsinfektion sollte immer ein Arzt aufgesucht werden. Wenn Sie jedoch gelegentlich unter einer akuten, unkomplizierten Blasenentzündung leiden, gibt es diverse Präparate in der Apotheke, die Abhilfe schaffen können. Falls sich die Symptome nach dreitägiger Einnahme dieser Präparate nicht bessern oder sich sogar verschlimmern, wird dringend empfohlen, einen Arzt aufzusuchen. In diesen Fällen kann es notwendig werden, ein geeignetes Antibiotikum zur Therapie der akuten bakteriellen Zystitis einzunehmen.

Cranberry-Präparate konnten in einigen Studien die Anzahl der Harnwegsinfektionen pro Jahr reduzieren. Aufgrund der sehr guten Verträglichkeit sind Cranberrys einen Versuch wert, auch wenn die Datenlage noch nicht eindeutig geklärt ist.

Pflanzliche Präparate wirken häufig durch antimikrobielle Stoffe, die sich im Harn ansammeln und die Besiedlung des Urogenitaltraktes durch Bakterien reduzieren können. Besonders bewährt haben sich Präparate mit Extrakten aus Bärentraubenblättern (wichtig: Anwendungsdauer beachten) und Kombinationspräparate mit Extrakten aus Tausendgüldenkraut, Liebstöckel und Rosmarin sowie aus Kapuzinerkresse- und Meerrettichwurzel-Extrakten.

Für Schwangere und Stillende sind pflanzliche Präparate in der Regel nicht geeignet. In der Schwangerschaft sollte eine akute Harnwegsinfektion immer ärztlich behandelt werden.

Wann gilt es zum Arzt zu gehen?

Bei einer auf die Harnblase begrenzten Infektion (Zystitis) ist auch bei wiederkehrenden Beschwerden nicht mit gravierenden Folgen zu rechnen. Allerdings sollte bei Vorliegen von Fieber und Flankenschmerzen dringend ein Arzt konsultiert werden. Eine Infektion der oberen Harnwege, Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis), kann die Nieren nachhaltig schädigen. In solchen Fällen ist ein geeignetes, vom Arzt verordnetes Antibiotikum notwendig, um die Infektion zu beseitigen. Da bei Männern häufig ein komplizierter Verlauf vorliegt, sollte in solchen Fällen stets ein Arztbesuch erfolgen. Das Gleiche gilt für Patienten mit zusätzlichen Risikofaktoren (siehe Abschnitt Risikogruppen). Bei wiederkehrenden Harnwegsinfektionen, die trotz der Umsetzung diverser Präventionsmaßnahmen keine Besserung zeigen, sollte ein Gespräch mit Ihrem Arzt über weitere mögliche Präventionsmöglichkeiten und Therapiemaßnahmen geführt werden.

Präventionsmaßnahmen

Es gibt einige nützliche Tipps, die Ihnen helfen können, Harnwegsinfektionen vorzubeugen:

> Generell sollte auf eine ausreichende Trinkmenge geachtet werden. Frauen profitieren besonders davon, ihr Trinkvolumen zu erhöhen. Hier sollten mindestens 2,5 l das Ziel sein (davon mindestens 1,5 l Wasser).

> Sie sollten nach dem Toilettengang immer „von vorne nach hinten“ wischen. Diese Abwischtechnik verringert den Übertrag von Darmbakterien in den Intimbereich.

> Bei einem Body-Mass-Index (BMI) über 30 könnte eine Gewichtsreduktion auch Ihre Anfälligkeit für Harnwegsinfektionen reduzieren.

> Falls Sie unter chronischen Verstopfungen leiden, können Sie mit der Behandlung dieser auch Ihre Wahrscheinlichkeit reduzieren, eine Blasenentzündung zu bekommen.

> Bleiben Sie in Bewegung, denn langes Sitzen und Inaktivität sowie Unterkühlung erhöhen das Risiko für eine Harnwegsinfektion.

> Es ist ratsam, regelmäßig die Blase zu entleeren, da langes Einhalten von Urin das Wachstum von Bakterien in der Blase fördern kann.

> Eine tägliche Reinigung des Intimbereichs mit warmem Wasser ist vollkommen ausreichend.

Nicht nur einer mangelnde, sondern auch eine übertriebene Intimhygiene kann schädlich sein. Das Verwenden von Seife und Intimwaschlotionen kann die natürliche Schutzfunktion reduzieren und Erregern damit das Eindringen erleichtern.

> Nach dem Geschlechtsverkehr ist es empfehlenswert die Blase, idealerweise innerhalb von 15 Minuten, zu entleeren, um Keime, die unter Umständen eingetragen wurden, wieder auszuspülen.

Wichtiges auf den Punkt gebracht

> Harnwegsinfektionen werden meist durch Bakterien ausgelöst.

> Symptome einer Blasenentzündung sind Brennen, Schmerzen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, Unterleibsschmerzen und Blut im Urin.

> Fieber über 38 °C, Schüttelfrost und Schmerzen im Bereich des seitlichen, unteren Rückens weisen auf eine Infektion der oberen Harnwege hin, die dringend ärztlich behandelt werden sollte.

> Anatomische Besonderheiten, Nierenfunktionsstörungen und andere Risikofaktoren können die Diagnose und Therapie einer Harnwegsinfektion erschweren.

> Ab drei oder mehr Infektionen pro Jahr spricht man von rezidivierenden Harnwegsinfektionen.

> Präventionsmaßnahmen: Viel trinken, richtige Hygiene, gesunde Ernährung, Vermeidung von Unterkühlung, regelmäßiges Entleeren der Blase.

Schlusswort

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre hilfreiche Tipps zum Umgang mit Harnwegsinfektionen geben konnten.

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke.

Wir danken Frau Priv.-Doz. Dr. Jennifer Kranz, Stellvertretende Klinikdirektorin der Klinik für Urologie und Kinderurologie an der Uniklinik RWTH Aachen, für die fachredaktionelle Unterstützung bei der Erstellung dieses Ratgebers.

P6503271-01-0425