Gicht

Vorwort

Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung, die Menschen jeden Alters treffen und durch schmerzhafte Gelenkentzündungen die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Damit Sie die Krankheit besser verstehen und wissen, welche Symptome auf einen Gichtanfall hinweisen können, haben wir im Folgenden die wichtigsten Fakten für Sie verständlich zusammengefasst. In diesem Ratgeber lernen Sie, wie Gicht entsteht, welche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und welche vorbeugenden Maßnahmen Sie selbst ergreifen können.

Wir hoffen, dass Sie mit dem Ratgeber viele neue Erkenntnisse gewinnen, die Ihnen den Umgang mit der Erkrankung im Alltag erleichtern werden.

Was ist Gicht?

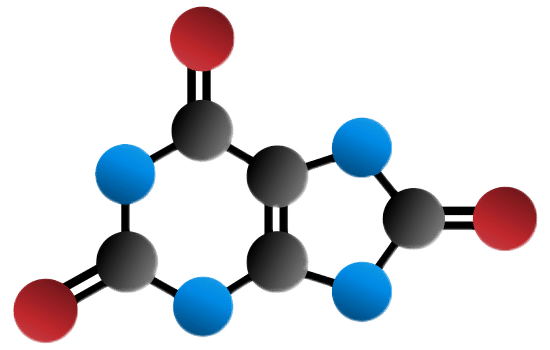

Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der sich Harnsäurekristalle in den Gelenken ablagern und schmerzhafte Entzündungen verursachen können.

Diese Ablagerungen entstehen durch einen erhöhten Harnsäurespiegel im Blut. Andere Faktoren wie die Zusammensetzung der Gelenkflüssigkeit, die Temperatur und der pH-Wert in den Gelenken spielen ebenfalls eine Rolle bei der Kristallbildung.

Circa 1–2% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland leiden unter Gicht. Insgesamt sind Männer häufiger von Gicht betroffen als Frauen. Das Risiko steigt mit dem Alter, bei Männern ab etwa 40 Jahren, bei Frauen meist erst nach den Wechseljahren. Gicht kann allerdings auch ohne offensichtliche Risikofaktoren bei jüngeren Menschen auftreten.

Ursachen der Gicht

Zu einer Gichterkrankung kommt es, wenn sich zu viel Harnsäure im Körper ansammelt. Überschreitet der Harnsäurespiegel im Blut eine bestimmte Grenze, können sich Harnsäurekristalle bilden. Diese lagern sich bevorzugt in Gelenken und umgebendem Gewebe ab, in dem sie Entzündungen auslösen.

Harnsäure ist ein natürliches Abbauprodukt, das entsteht, wenn sich unsere Körperzellen erneuern. Zusätzlich nehmen wir über die Nahrung Stoffe auf (die sogenannten Purine), die zu Harnsäure abgebaut werden.

Normalerweise scheiden die Nieren überschüssige Harnsäure über den Urin aus. Bei manchen Menschen mit Gicht ist diese Ausscheidung jedoch gestört, obwohl die Nieren ansonsten normal funktionieren. Dies ist oft genetisch bedingt.

In selteneren Fällen produziert der Körper auch zu viel Harnsäure. Wenn der Körper zu viel Harnsäure produziert oder zu wenig ausscheidet, steigt der Harnsäurespiegel im Blut an.

Verschiedene Faktoren können diesen Prozess beeinflussen. Eine purinreiche Ernährung mit viel rotem Fleisch, Innereien und Meeresfrüchten kann den Harnsäurespiegel erhöhen. Auch der Konsum von Alkohol, insbesondere Bier, und zuckerhaltigen Getränken kann die Harnsäureproduktion steigern und die Ausscheidung beeinträchtigen.

Erkrankungen wie Bluthochdruck, Nierenerkrankungen oder das metabolische Syndrom können ebenfalls einen Anstieg des Harnsäurespiegels verursachen.

Erhöhte Harnsäurespiegel allein sind allerdings noch kein Grund zur Sorge und müssen nicht zwangsläufig Gichtsymptome auslösen. Um zu klären, ob eine Behandlung notwendig ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

Da einige Medikamente den Harnsäurespiegel im Blut erhöhen könnten, ist es wichtig die aktuelle Medikation mit dem Arzt zu besprechen. Es kann sein, dass die positive Wirkung des Medikaments dem Risiko für erhöhte Harnsäurespiegel weit überlegen ist. Deshalb ist es wichtig Medikamente nicht ohne weiteres abzusetzen, auch wenn diese einen Einfluss auf den Harnsäurespiegel haben könnten. Ihr Arzt kann die Medikation bei Bedarf anpassen.

Gicht entsteht durch einen erhöhten Harnsäurespiegel im Blut. Dieser kann durch gesteigerte Produktion oder verminderte Ausscheidung von Harnsäure verursacht werden. Genetische Faktoren, Ernährung, Lebensstil und bestimmte Erkrankungen können dabei eine Rolle spielen.

Symptome der Gicht

Wie erkennt man einen Gichtanfall?

Ein Gichtanfall tritt meist plötzlich auf, häufig nachts oder in den frühen Morgenstunden. Die Symptome entwickeln sich rasch in einem oder mehreren Gelenken und erreichen oft innerhalb von 6 bis 12 Stunden ihren Höhepunkt.

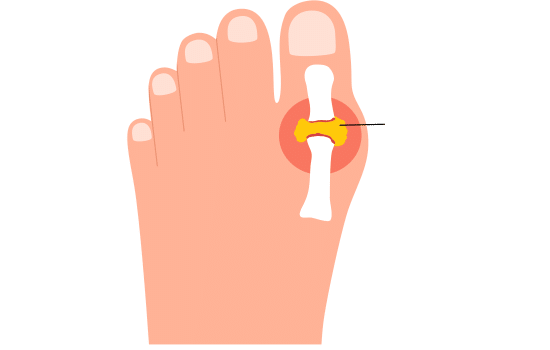

Das betroffene Gelenk schwillt deutlich an, fühlt sich warm an und rötet sich. Dabei entsteht ein stechender oder brennender Schmerz, der so stark sein kann, dass selbst eine leichte Berührung wie der Druck einer Bettdecke unerträglich sein kann. Das Gelenk ist in seiner Beweglichkeit stark eingeschränkt. Die Symptome am Gelenk können auch von Fieber und einem allgemeinen Krankheitsgefühl begleitet sein.

Ein akuter Gichtanfall klingt in der Regel nach einigen Tagen bis zu zwei Wochen von selbst wieder ab. Wenn die Schwellung zurückgeht, kann sich die Haut im Bereich des Gelenks etwas abschälen.

Zwischen den Anfällen sind die Betroffenen meist beschwerdefrei, wobei die Abstände zwischen den Anfällen mit der Zeit kürzer werden können, wenn die Gicht unbehandelt bleibt.

Gichtanfälle treten plötzlich auf, mit intensiven Gelenkschmerzen und -schwellungen. Sie klingen nach Tagen bis Wochen von selbst ab, können aber unbehandelt häufiger wiederkehren.

Welche Gelenke sind am häufigsten betroffen?

Am häufigsten ist das Grundgelenk des großen Zehs betroffen, jedoch können auch andere Gelenke wie Knöchel, Knie, Ellenbogen, Handgelenke oder Finger von einem Gichtanfall betroffen sein. In manchen Fällen werden mehrere Gelenke in Mitleidenschaft gezogen, insbesondere bei wiederholten Anfällen.

Was ist chronische Gicht?

Bei einer chronischen Gicht können sich auch in den beschwerdefreien Phasen Harnsäurekristalle in den Gelenken ablagern. Dies kann langfristig zu Gelenkverformungen und dauerhaften Bewegungseinschränkungen führen. In fortgeschrittenen Stadien können sich auch sogenannte Gichtknoten bilden. Das sind harte Ablagerungen von Harnsäurekristallen unter der Haut, die vor allem an den Ohren, Ellbogen, Fingern und Zehen auftreten können.

Um schmerzhafte Anfälle und langfristige Folgen wie Bewegungseinschränkungen zu vermeiden, ist es wichtig, schon bei Symptomen des ersten Gichtanfalls einen Arzt aufzusuchen und die Gicht zu behandeln.

Wenn während eines Gichtanfalls das Fieber über 38,3 °C steigt, Schüttelfrost oder andere schwere Symptome wie Schwäche, Erbrechen, Hautausschlag oder Atemnot auftreten, sollten Sie sofort eine Arztpraxis oder eine Notaufnahme aufsuchen.

Diagnose der Gicht

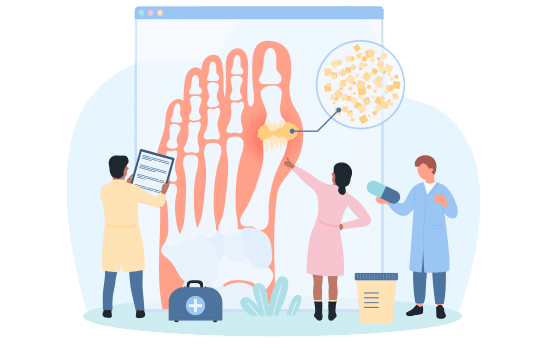

Oft kann ein Arzt eine akute Gicht bereits an den typischen Symptomen und Risikofaktoren erkennen. Für eine sichere Diagnose muss allerdings eine Gelenkpunktion durchgeführt werden. Hierbei wird mit einer feinen Nadel Flüssigkeit aus einem Gelenk entnommen und im Labor untersucht. Finden sich in der Gelenkflüssigkeit Harnsäurekristalle, spricht das für eine Gicht. Eine Untersuchung der Gelenkflüssigkeit ist zudem erforderlich, um andere Ursachen wie z. B. eine bakterielle Infektion des Gelenks auszuschließen.

Eine weitere Diagnostik kann z.B. über bildgebende Verfahren wie einen Ultraschall erfolgen.

Die Harnsäurespiegel im Blut sind für sich allein noch nicht aussagekräftig. Einerseits lösen hohe Harnsäurespiegel nicht zwangsläufig eine Gicht aus, andererseits sinken hohe Harnsäurespiegel während eines Gichtanfalls oft schnell wieder in den Normalbereich.

Behandlung der Gicht

Um wiederkehrende Anfälle und langfristige Folgen zu vermeiden, muss die Erkrankung behandelt werden. Ziel ist es zum einen, kurzfristig die Schmerzen bei einem Gichtanfall zu lindern, zum anderen geht es darum, langfristig weiteren Anfällen vorzubeugen und das Risiko für chronische Entzündungen und Gelenkschäden zu senken.

Akute Behandlung eines Gichtanfalls

Zur Behandlung von Gichtanfällen werden schmerz- und entzündungshemmende Medikamente wie Ibuprofen oder Naproxen angewendet. Um die akute Entzündung zu hemmen, können Kortisonpräparate sowohl als Tablette zur Einnahme oder als Spritze in das betroffene Gelenk verschrieben werden. Als weitere Option zur Behandlung eines akuten Schubs steht Colchicin zur Verfügung. Die Wahl des Medikaments hängt von den individuellen Umständen ab und wird vom behandelnden Arzt sorgfältig abgewogen.

Bei akuten Schüben hilft es, das schmerzende Gelenk ruhigzustellen und zu kühlen.

Vorbeugung von Gichtanfällen

Um weiteren Gichtanfällen vorzubeugen, können Betroffene selbst einen wichtigen Beitrag leisten. Neben einer medikamentösen Therapie ist es von großer Bedeutung, dass gleichzeitig nicht-medikamentöse Maßnahmen konsequent umgesetzt werden, um langfristig Anfälle zu verhindern.

An erster Stelle geht es hier darum, den Lebensstil zu verändern, wie z. B. durch den Verzicht auf alkoholische Getränke wie Bier und Spirituosen, da Alkohol die Harnsäurebildung steigern kann. Auch alkoholfreies Bier sollte vermieden werden, da es aufgrund der enthaltenen Hefe ebenfalls viele Purine enthält.

Obwohl eine besonders purinarme Ernährung nach aktuellen Erkenntnissen keine großen Vorteile bietet, erhöht umgekehrt eine besonders purinreiche Ernährung das Risiko für einen Gichtanfall. Deshalb ist es sinnvoll, den Verzehr purinreicher Nahrungsmittel wie Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte zu reduzieren.

Da der Fruchtzucker Fructose sowohl die körpereigene PurinSynthese erhöht als auch die Harnsäureausscheidung reduziert, sollte auf fructosehaltige Getränke und Lebensmittel weitgehend verzichtet werden. Entgegen der weit verbreiteten Annahme erfolgt die meiste Fructoseaufnahme nicht durch Obst oder Früchte, sondern durch Lebensmittel, denen Fructose zur Geschmacksverbesserung zugesetzt wurde.

Empfohlen wird, auf eine möglichst gesunde und ausgewogene, vorwiegend pflanzenbasierte Ernährung zu achten. Zu striktes Fasten oder strenge Diäten sind dabei nicht zu empfehlen, da diese durch zu schnellen Körperfett- und Muskelabbau zur Freisetzung von Purinen führen und so das Risiko für einen Gichtanfall noch weiter erhöhen können. Da jeder Mensch unterschiedlich auf bestimmte Lebensmittel reagiert, ist es sinnvoll selbst auszuprobieren welche Lebensmittel in welchen Mengen dem eigenen Körper guttun.

Die gewissenhafte Behandlung von Krankheiten wie Bluthochdruck und Übergewicht, die Risikofaktoren für Gicht darstellen, tragen ebenfalls zu einer effektiven Behandlung der Gicht bei.

Harnsäuresenkende Therapie

Wenn Gichtschübe häufiger auftreten, sehr stark sind oder sich Gichtknoten an Gelenken bzw. Harnsäuresteine in den Nieren bilden, muss der Harnsäuregehalt des Blutes durch Medikamente konsequent gesenkt werden.

Ihr Arzt oder Ihre Ärztin kann Ihnen für Ihre individuell vorliegende Situation verschiedene Medikamente verschreiben.

Eine Möglichkeit ist die Senkung der Harnsäureproduktion im Körper. Dafür kommt vor allem Allopurinol oder alternativ Febuxostat zur Anwendung. Eine andere Behandlungsmöglichkeit zielt darauf ab, die Ausscheidung von Harnsäure zu erhöhen. Hierfür werden bei Patienten mit gesunden Nieren sogenannte Urikosurika verwendet. Bei schwerer Gicht stehen weitere Medikamente zur Verfügung.

Bedauerlicherweise kann beim Beginn einer harnsäuresenkenden Therapie ein Gichtschub auftreten, doch auch wenn dies zunächst widersprüchlich erscheint, so kann dies ein Zeichen dafür sein, dass das Medikament wirkt. Es sollte daher nicht selbstständig abgesetzt werden, bei Bedarf kann ein schmerzund entzündungshemmendes Medikament zu Beginn der harnsäuresenkenden Therapie verschrieben werden. Besprechen Sie auch dies im Vorfeld in Ruhe mit Ihrem Arzt.

Die akute Behandlung der Gicht zielt darauf ab, Anfälle zu lindern. Langfristig stehen das Verhindern von Anfällen und das Vermeiden von Gelenkschäden im Vordergrund. Eine Schlüsselrolle spielt hier die Senkung des Harnsäurespiegels. Neben Medikamenten spielen Ernährungsumstellung und Lebensstiländerungen eine wichtige Rolle. Empfohlen wird, auf eine gesunde, ausgewogene vor allem pflanzenbasierte Ernährung und eine Reduktion des Alkoholkonsums zu achten.

Leben mit Gicht

Durch die starken Schmerzen kann ein Gichtanfall viele Alltagsaktivitäten einschränken und auf die Stimmung drücken, unter anderem weil erholsamer Schlaf angesichts der Schmerzen kaum möglich ist. Da viele Betroffene mit der Zeit einschätzen können, wenn sich ein Gichtanfall z. B. durch Zwicken, Kribbeln oder ein dumpfes, steifes Gefühl im Gelenk ankündigt, kann es sinnvoll sein, sich vorzubereiten, bevor die Schmerzen stärker werden. Informieren Sie Familie und Freunde darüber, damit diese besser verstehen, warum Sie in akuten Gichtphasen Ruhe brauchen und Sie möglicherweise nicht so leistungsfähig sind wie sonst.

Einfluss auf das Selbstbild

Gicht galt lange als Wohlstandserkrankung, die mit einem ausschweifenden Lebensstil verbunden wurde. Man ging davon aus, dass insbesondere Menschen betroffen waren, die sich größere Mengen Alkohol und Lebensmittel leisten konnten, die viel tierisches Purin enthalten, wie z. B. Fleisch und Meeresfrüchte. Allerdings hat sich gezeigt, dass eine Gichterkrankung oder erhöhte Harnsäurespiegel meistens nicht mit einem ausschweifenden Lebensstil zusammenhängen, sondern ganz andere Ursachen haben können. Viele Menschen haben einen erhöhten Harnsäurewert, ohne dass bei ihnen Beschwerden auftreten. Dies verdeutlicht, dass die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Lebensstil und Gicht komplexer sind als früher angenommen.

Auch die mit der Erkrankung verbundenen Einschränkungen können, vor allem bei jungen Menschen, einen negativen Einfluss auf das Selbstbild und die Bewertung der eigenen Fähigkeiten haben. Um dem entgegenzuwirken, ist es von grundlegender Bedeutung, sich nicht selbst die Schuld für die Erkrankung zu geben. Betroffene sollten vielmehr frühzeitig durch eine geeignete Therapie die Erkrankung eindämmen, um weitere Schübe zu vermeiden und damit optimistisch in die Zukunft blicken zu können.

Das Wichtigste auf einen Blick:

> Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung, die unter anderem durch erhöhte Harnsäurewerte im Blut verursacht wird.

> Hauptsymptome sind plötzlich auftretende starke Schmerzen und die Schwellung und Rötung eines Gelenks, oft am großen Zeh.

> Bei Verdacht auf Gicht sollte man zum Arzt gehen, um eine genaue Diagnose zu erhalten, eine angemessene Behandlung

zu beginnen und langfristige Folgen zu vermeiden.

> Akute Gichtanfälle werden mit schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten behandelt.

> Die langfristige Behandlung zielt darauf ab, den Harnsäurespiegel zu senken und weitere Anfälle zu verhindern.

> Eine ausgewogene, vorwiegend pflanzenbasierte Ernährung und die Reduzierung des Alkoholkonsums können helfen, Gichtanfälle zu vermeiden.

Schlusswort

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre hilfreiche Tipps zum Umgang mit Gicht geben konnten. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke.

Wir danken der Fachärztin für Rheumatologie und Dermatologie Frau PD Dr. Anne-Kathrin Tausche, für die fachredaktionelle Unterstützung bei der Erstellung dieses Ratgebers.

P6503213-01-0725