Fuß- und Nagelpilz

Vorwort

Ihr Arzt hat bei Ihnen oder Ihrem Kind einen Fuß- oder Nagelpilz diagnostiziert. Das vermeintliche Tabuthema wird aus Scham oft nicht angesprochen oder behandelt, dabei ist ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung davon betroffen. Eine solche Infektion ist keineswegs ein Hinweis auf mangelnde Hygiene oder Ungepflegtheit – man steckt sich einfach sehr schnell an. Wenn Sie früh eine Therapie beginnen, erleichtert das die Genesung und das Infektionsrisiko für andere wird verringert. Es lohnt sich also, die Scham zu überwinden und professionelle Hilfe aufzusuchen. Dieser Ratgeber möchte Ihnen die Unterschiede zwischen Fußund Nagelpilz erklären. Wir geben Ihnen praktische Tipps, wie Sie die Therapie am besten umsetzen und wie Sie sich und andere vor einer erneuten Ansteckung schützen können.

Fußpilz

Wie entsteht ein Fußpilz?

Normalerweise ist die Schutzbarriere der Haut so stark, dass Pilzsporen keine Chance haben, sich darin zu verbreiten. Ist die Hautbarriere jedoch beschädigt oder das Immunsystem geschwächt, können die Sporen in die Haut eindringen und sich dort vermehren. Meist wird eine Infektion von Fadenpilzen (Trichophyton rubrum) verursacht. Hefepilze sind seltener und Schimmelpilze kaum vertreten. Schätzungsweise hat jeder dritte Deutsche mit Fußpilz zu kämpfen, weshalb eine Ansteckung schnell erfolgen kann.

Wie steckt man sich an?

Fußpilz wird zumeist von Mensch zu Mensch übertragen. Besondere Ansteckungsgefahr besteht überall dort, wo man im öffentlichen Raum barfuß unterwegs ist, z. B. in Schwimmbädern, Saunen, Umkleidekabinen oder auch in Hotelzimmern.

Doch oft lauert die Gefahr auch zu Hause. Denn sobald eine Person im eigenen Haushalt oder aus dem näheren Umfeld an einer Pilzerkrankung leidet, ist besondere Vorsicht geboten. Die Pilzinfektion kann schnell von einem Familienmitglied oder Mitbewohner indirekt über gemeinsam genutzte Kleidung, Handtücher, Nagelwerkzeuge oder Duschvorleger an die anderen Personen weitergegeben werden.

Wie äußert sich der Fußpilz?

Ist die Hautschicht befallen, wird das Immunsystem aktiviert und es kommt zunächst zu einer Entzündung samt Juckreiz. Erste sichtbare Anzeichen sind leichte Bläschen und eine Abschuppung der Hornhaut. Im weiteren Verlauf sind oft insbesondere die Zehenzwischenräume betroffen. Später zeigen sich Risse zwischen den Zehen oder am ganzen Fuß, seltener am Fußrücken. Dabei kann Fußpilz ein nässendes oder auch ein trockenes Hautbild mit sich bringen. Unbehandelt kann er sich rasch ausbreiten und auf die Zehen übergehen. Über das Jucken mit den Händen und durch den Kontakt der Füße mit anderen Hautarealen kann er sich sogar auf andere Körperpartien ausdehnen.

Fußpilz adé!

Cremes, Lösungen, Gels, Pasten oder Puder zur lokalen Anwendung kann man in der Apotheke ohne Rezept kaufen. Enthalten sind zumeist die Wirkstoffe Clotrimazol, Ciclopiroxolamin oder Terbinafin.

Falls Sie solch ein Medikament anwenden, führen Sie dies unbedingt noch 3 bis 4 Wochen fort, nachdem die Symptome abgeklungen sind. Nur so vermeiden Sie Rückfälle.

Vor und nach dem Auftragen sollten Sie Ihre Hände gründlich waschen, um weder Keime in die betroffenen Stellen zu tragen, noch weitere Pilzsporen am Körper zu verbreiten. Ein Q-Tip kann beim gezielten Aufbringen hilfreich sein.

Clotrimazol 1% ist für Kinder und Säuglinge offiziell zugelassen. Auch bei jüngsten Patienten ist es zur

Pilzbekämpfung wirksam und gut verträglich.

Nagelpilz

Wie entsteht Nagelpilz?

Häufig geht dem Nagelpilz eine Fußpilzerkrankung voraus. Die Eintrittspforte ist oftmals der Bereich des freien Nagelrandes. Direkte Infektionen sind jedoch ebenfalls möglich. Risikogruppen stellen Patienten über 60, Diabetiker und sportlich aktive Menschen dar.

Da Fußnägel langsamer wachsen und sie durch das Tragen von Schuhen einem feucht-warmen Klima ausgesetzt sind, sind sie deutlich öfter betroffen als Fingernägel.

Wie äußert er sich?

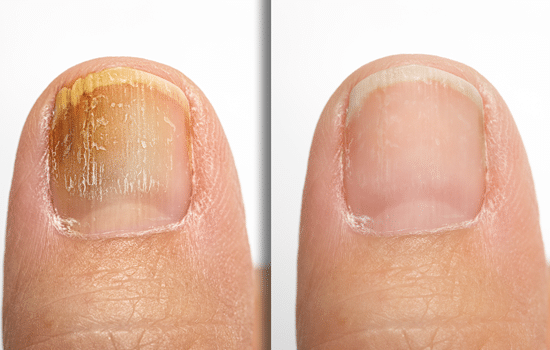

Ein Nagelpilz beginnt an den Nagelrändern, er breitet sich unbehandelt über den gesamten Nagel aus und verändert dann nachhaltig dessen Struktur. Das Keratin wird nach und nach aufgelöst und es bleiben Hohlräume zurück. So kommt es zu Flecken oder weißen Streifen. Der Nagel verdickt sich und bekommt eine weißlich bis gelb-braune Farbe. Er wird rau und brüchig und kann sich sogar komplett ablösen.

Um einen Nagelpilz eindeutig zu diagnostizieren, ist es sinnvoll, im Labor einen Erreger nachweisen zu lassen, da andere Krankheitsbilder ein ähnliches Erscheinungsbild haben können.

Die Nagelpilztherapie

Da ein Nagelpilz nicht von alleine abheilt, braucht es unbedingt ein Anti-Pilzmittel, ein sogenanntes Antimykotikum zur Infektionsbekämpfung. Zur Verfügung stehen verschiedene Präparate:

Lokale Therapie

> Bei leichteren bis mäßig ausgeprägten Infektionen (weniger als die Hälfte der Nageloberfläche bei maximal 3 von 10 betroffenen Zehennägeln) können Sie ein äußerliches Antimykotikum in Nagellackform wie Ciclopiroxolamin oder Amorolfin anwenden.

> 40%ige Harnstoffsalben werden vor allem bei verdickten Nägeln benutzt, um die erkrankte Nagelsubstanz aufzuweichen und anschließend mit einer Feile abzutragen. Fragen Sie in Ihrer Apotheke zusätzlich nach einer Salbe mit Bifonazol, die die Infektiosität des abgetragenen Materials eindämmt.

> Wasserlösliche Lacke weisen eine höhere Heilungsrate auf, da sie direkt auf die vom Harnstoff freigelegten Nägel aufgetragen werden können und somit eine Kombinationstherapie erleichtern.

> Falls Sie einen Acryllack verwenden, sollten Sie die Nägel vorher von Nagellackresten befreien und entfetten. Bestreichen Sie anschließend nicht nur die Nageloberfläche, sondern auch die seitlichen und vorderen Bereiche des Nagelrandes. Je nach Wirkstoff wird der Lack ein- bis dreimal wöchentlich oder auch täglich aufgetragen.

Tatsächlich dauert eine Behandlung gegen Nagelpilz recht lange, bei Fingernägeln braucht es ca. 6 Monate und bei Fußnägeln 9 bis 12 Monate. Sie müssen also sehr geduldig sein – halten Sie aber unbedingt durch und führen Sie die Therapie konsequent weiter, nur so werden Sie den Pilz auf Dauer wieder loswerden.

Es gibt lokale Antimykotika, die für Kinder zugelassen sind. Bei Säuglingen oder Kleinkindern sollten diese jedoch nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden.

Systemische Therapie

Bei starkem Nagelpilzbefall braucht es eine sogenannte systemische Therapie mittels Tabletten oder auch in Kombination mit lokalen Antimykotika.

Die Wirkstoffe der Wahl sind vor allem Terbinafin, aber auch Itraconazol oder Fluconazol.

Die Therapie erfolgt unter enger Absprache und Kontrolle Ihres Arztes und sollte meist auf einen kurzen Zeitraum begrenzt werden. Sie wird bei Kindern nur in Ausnahmefällen unter Einverständnis der Eltern nach ärztlicher Anweisung eingesetzt.

Ein gesunder Nagel muss nachgewachsen sein, damit die Therapie beendet werden kann.

Beugen Sie vor

> Tragen Sie bevorzugt Socken aus Baumwolle anstatt aus synthetischen Fasern. Synthetische Fasern begünstigen ein feuchtes Fußklima und bieten damit optimale Bedingungen für das Pilzwachstum.

> Achten Sie darauf, Ihre Füße immer gründlich abzutrocknen, besonders zwischen den Zehen. Stark aufgeweichte Haut ist in ihrer Hautbarriere geschwächt und damit anfälliger für Pilzinfektionen.

> Wählen Sie bequemes, nicht zu enges Schuhwerk. Enge Schuhe können wunde Stellen erzeugen, die als potenzielle Eintrittspforten für Pilzsporen dienen.

> Vermeiden Sie ein zu häufiges Reinigen der Haut mit Seifen, Duschgels oder Badezusätzen, da dies die natürliche Hautbarriere schädigen und die Entstehung eines Fußpilzes fördern kann.

Risikofaktoren für Fuß- und Nagelpilz

Neben den bereits genannten Faktoren gibt es weitere Umstände, die das Risiko für Fuß- und Nagelpilz erhöhen können. Patienten mit Grunderkrankungen wie Diabetes oder Durchblutungsstörungen sind besonders gefährdet, da diese Erkrankungen die Immunabwehr der Haut beeinträchtigen können. Auch Personen mit geschwächtem Immunsystem, wie HIV-Positive, Krebspatienten oder Transplantationsempfänger, haben ein erhöhtes Risiko für Pilzinfektionen.

Daneben sind auch Berufs- und Freizeitsportler besonders anfällig für Nagelpilz. Dies hat mehrere Gründe: Zum einen herrschen in Umkleidekabinen und Turnhallen oft feuchtwarme Bedingungen, die ideal für das Überleben und die Verbreitung von Pilzerregern sind. Zum anderen haben Sportler häufig mit verschwitzten Füßen zu kämpfen, was das Pilzwachstum begünstigt. Zusätzlich können Mikroverletzungen an den Füßen, die beim Sport oft entstehen, als Eintrittspforten für Pilze dienen.

Tipps zum Umgang mit Fuß- und Nagelpilz

Da Pilzinfektionen der Füße und Nägel ansteckend sind und die meisten Infektionen gemäß Schätzungen im häuslichen Rahmen stattfinden, hier eine Übersicht, wie man sich und sein Umfeld schützen kann:

1. Ein früher Therapiebeginn senkt die Infektiösität.

2. Nicht barfuß laufen.

3. Hände nach Kontakt mit betroffener Stelle waschen.

4. Socken täglich wechseln und waschen.

5. Ein extra Handtuch nur für die Füße verwenden; dies, wenn möglich, bei 60°C waschen.

6. Schuhe regelmäßig desinfizieren.

7. Nagelscheren reinigen und Bimssteine entsorgen.

Schlusswort

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre hilfreiche Tipps geben konnten, die Ihnen und Ihren Angehörigen bei Fuß- und Nagelpilz helfen können. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke.

Wir danken der Dermatologin Frau Dr. Valentina Müller für die fachredaktionelle Unterstützung bei der Erstellung dieses Ratgebers.

P6503351-01-0625